Sistema de

Edições Eletrônicas

do Corpus Tycho Brahe

Fundamentos, Diretrizes e Procedimentos

setembro, 2007

[projeto Memórias do Texto]

Índice Completo

0. Introdução

0.1 Visão geral

0.2 O Processamento Eletrônico de Textos

0.2.1 Conceitos Introdutórios

0.2.2 A codificação eletrônica da informação

0.1.3 Breve tipologia dos textos eletrônicos

0.3 Controle do Processamento Eletrônico

0.3.1 Motivações para o processamento controlado

0.3.2 O Hipertexto como forma de processamento controlado

0.3.3 A linguagem de anotação extendida, ou XML

0.4 Etapas do Trabalho de Edição Eletrônica

0.4.1 Procedimentos de Edição – Visão Geral

0.4.2 Procedimentos da Edição Eletrônica

(Diagrama: Edições Eletrônicas:

Fluxo dos Procedimentos)

I. Catalogação

I.1 Diretrizes

I.2 Procedimentos

I.2.1 Arquivo Básico de Catalogação

I.2.2 Anotação dos metadados

I.2.2.1 Esquema da anotação de cabeçalhos

(Guia das Nomenclaturas)

I.2.2.2 Amostra: Cabeçalho e Ficha catalográfica de um texto do Corpus

I.2.3 Formação do Catálogo de Categorias

I.2.3.1 Ativação do Catálogo – via local

I.2.3.2 Ativação do Catálogo – via remota

I.3 Documentação (Catalogação Interna)

I.3.1 Estruturas de Diretório

I.3.2 Tabela de nomeação dos arquivos

I.3.3 Gramática da anotação XML no Corpus (DTD)

II. Transcrição

II.1 Diretrizes

II.1.1 Visão Geral

II.1.2 Normas para a transcrição de originais

II.1.2.1 Caracteres alfabéticos

II.1.2.2 Abreviaturas, pontuação e organização espacial do texto

II.1.2.3 Indicações de Dificuldades de Leitura e Aspecto do suporte material

II.2 Procedimentos

II.2.1 Digitação

II.2.1.2 Checagem no browser (debug)

II.2.2 Anotações de Estruturas de Texto (gross structure)

II.2.2.1 Anotação de Formatação

II.2.2.2 Anotação de Divisões do Texto

II.2.2.3 Anotação de Elementos do Texto

II.2.2.4 Anotação de Dificuldades de Leitura e outros Comentários

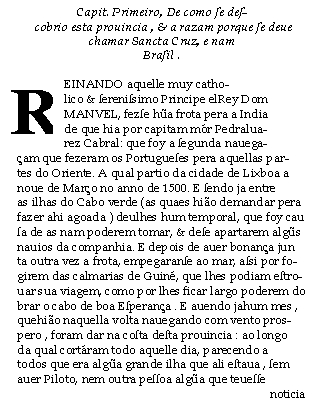

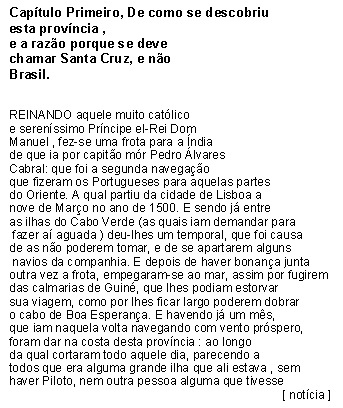

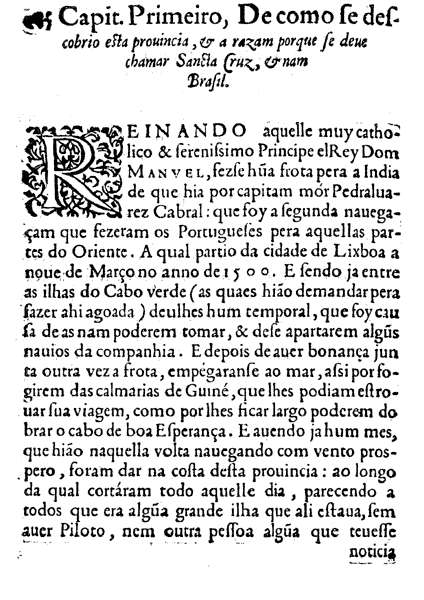

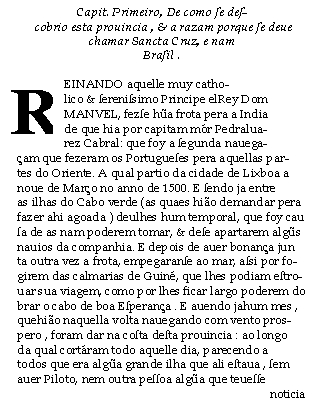

II.2.3 Exemplo: Transcrição de um original impresso

III. Edição

III.1 Diretrizes

III.1.1.Visão Geral

III.1.2. Normas de Edição

III.1.2.1 Caracteres alfabéticos

III.1.2.3 Grafia

III.1.2.4 Léxico e Morfosintaxe

III.1.2.5 Outras Interferências

III.2 Procedimentos

III.2.1 Anotação das Interferências de Edição

II.2.1.1 Anotação geral

II.2.1.2 Atributos para os tipos de interferências

III.2.2 Exemplo: edição interpretativa

III.3 Diretrizes para a transposição digital de outras edições

III.3.1 Exemplo: Transposição Digital de uma edição semi-diplomática

III.3.2 Normas para a Transposição Digital de Outras Edições

IV. Apresentação

IV.1 Fundamentos

IV.1.1. Visão Geral

IV.1.2. Exemplo da apresentação de um texto editado eletronicamente

IV.1.2.1. Seleção no Catálogo de Textos

IV.1.2.2. Portal e Ficha Catalográfica

IV.1.2.3. Apresentação na Versão Edição Conservadora ou Diplomática

IV.1.2.4. Apresentação na Versão Edição Interpretativa

IV.1.2.5. Apresentação na Versão Edição Interpretatva para análise automática

IV.1.2.6. Apresentação na Versão Léxico de Edições

IV.1.3. O Hipertexto Crítico

IV.2 Procedimentos

IV.2.1 Procedimentos de Ativação

IV.2.1.1 Ativação das transformações – via local

IV.2.1.2 Ativação das transformações – via remota

IV.2.1.3 Associação Direta nos Documentos

IV.2.2 Programações de Transformação

0. Introdução

O sistema de edição utilizado no Corpus Histórico do Português Tycho Brahe foi desenvolvido de modo a trazer para o âmbito do trabalho de edição filológica alguns avanços no processamento eletrônico de textos. Entende-se aqui por edição filológica a edição especializada que procura trazer a público o texto de difícil lição – tipicamente, o texto antigo.

Focaliza-se a edição filológica dirigida a um público especializado: o lingüista, ou estudioso da história da língua. Neste tipo de edição, a finalidade da pesquisa lingüística confere à edição a responsabilidade pela máxima fidelidade em relação aos textos originais.

A isso deve-se conjugar um segundo objetivo: a preparação dos textos para análise automática por ferramentas de análise lingüística (etiquetador morfológico e analisador sintático).

O sistema de edição aqui apresentado se propõe a atender a essas duas demandas (qualidade filológica e adequação para as ferramentas). Os fundamentos e motivações desse trabalho são expostos nesta Introdução.

Os procedimentos no processo de edição eletrônica refletem fundamentalmente os procedimentos do trabalho de edição em geral; entrentanto, o processamento eletrônico confere singularidades técnicas a algumas etapas do trabalho. As as diretrizes e os procedimentos segidos no sistema de edição são descritos nas seções I a IV:

- a catalogação dos textos (I)

- a transcrição dos textos (II);

- a codificação da interferência editorial sobre os textos (III),

- a apresentação dos textos (IV)

0.1 Visão geral

|

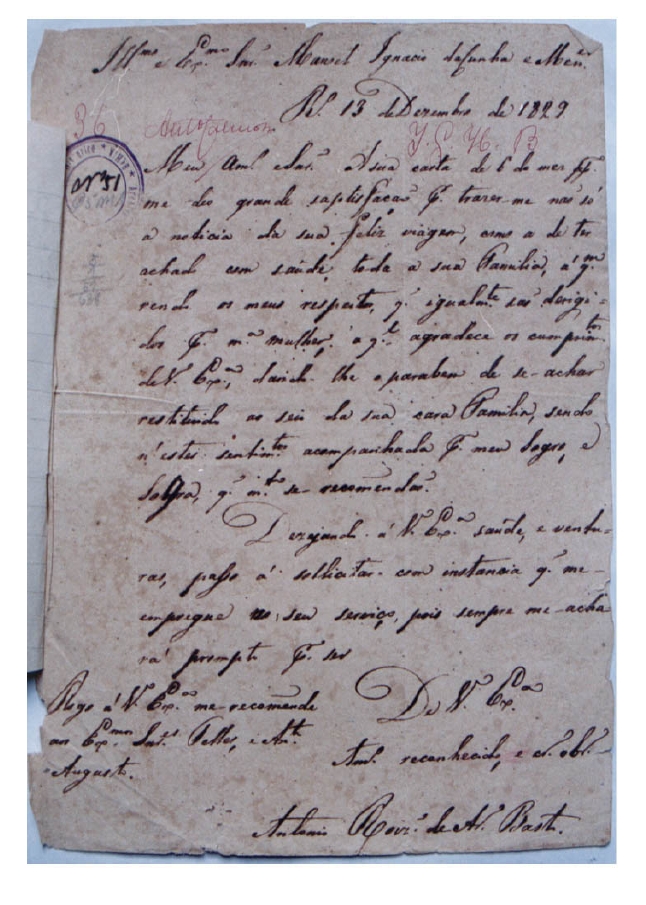

A forma mais fiel de se reproduzir um texto antigo no meio digital é sem dúvida o fac-simile. Entretanto, para pesquisas lingüísticas é necessário trabalhar o texto como seqüências de caracteres (não como imagens).

A solução de transposição automática da imagem em texto via programas de OCR não é uma opção satisfatória por enquanto, uma vez que as características tipográficas dos textos mais antigos são desafiantes para os programas de OCR disponíveis.

No trabalho de preparação de textos para o Corpus Tycho Brahe, a saída de curto prazo escolhida foi a transcrição dos originais, enquanto se pesquisam formas de adequação do reconhecimento automático (tanto via OCRs aprimorados como via sistemas de correção posterior). >

|

|

|

|

A transcrição deve ser fidedigna ao original, para satisfazer os objetivos lingüísticos das pesquisas.

As normas de transcrição seguidas nesse sistema estão expostas na seção II.1 deste manual; o sistema seguido para obter a apresentação da transcrição do texto está em IV.

Entretanto, as características gráficas e grafemáticas dos textos mais antigos (preservadas nas transcrições conservadoras) dificultam o processamento automático posterior (anotação morfológica).

Para cumprir o objetivo de processamento automático, portanto, o texto original deve ser editado. > |

|

|

|

A edição dos textos inclui a modernização das grafias e a normalização dos aspectos grafemáticos, tornando-o assim adequado para o processamento automático.

Neste processo, entretanto, não desejamos perder as características do texto original, importantes para o estudo histórico da língua.

O desenvolvimento do sistema de edições críticas eletrônicas teve como objetivo solucionar essas demandas conflitantes.

As normas de edição seguidas nesse sistema estão expostas na seção III.1 deste manual; o sistema seguido para obter a apresentação da versão editada do texto está em IV.

> |

|

|

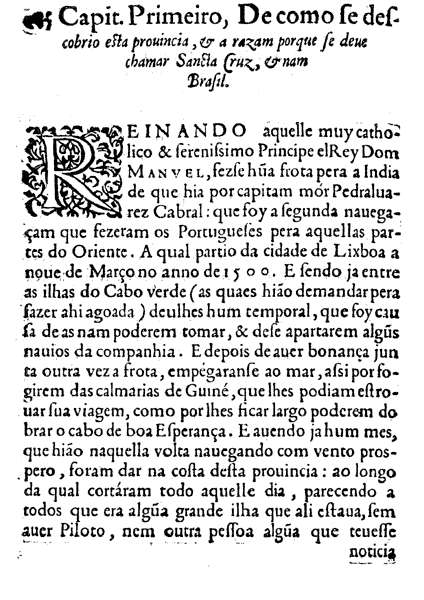

<section_title>

<ed_mark id="ed_mark_373">

<ed id="e_373">Capítulo</ed>

<or id="o_373">Capit.</or></ed_mark> Primeiro, De como

<ed_mark id="ed_mark_374">

<ed id="e_374">se</ed>

<or id="o_374">ſe</or></ed_mark>

<ed_mark id="v_375">

<ed id="e_375">descobriu<nl/></ed>

<or id="o_375">deſ-<nl/>cobrio</or></ed_mark> esta

<ed_mark id="ed_mark_376">

<ed id="e_376">província</ed>

<or id="o_376">prouincia</or></ed_mark>,

<ed_mark id="ed_mark_377">

<ed id="e_377">e</ed>

<or id="o_377">&</or></ed_mark> a

<ed_mark id="ed_mark_378">

<ed id="e_378">razão</ed>

<or id="o_378">razam</or></ed_mark> porque

<ed_mark id="ed_mark_379">

<ed id="e_379">se</ed>

<or id="o_379">ſe</or></ed_mark>

<ed_mark id="ed_mark_380">

<ed id="e_380">deve</ed>

<or id="o_380">deue</or></ed_mark><nl/> chamar

<ed_mark id="ed_mark_381">

<ed id="e_381">Santa</ed>

<or id="o_381">Sancta</or></ed_mark> Cruz, e

<ed_mark id="ed_mark_382">

<ed id="e_382">não</ed>

<or id="o_382">nam</or></ed_mark><nl/>

<ed_mark id="ed_mark_383">

<ed id="e_383">Brasil</ed>

<or id="o_383">Braſil</or></ed_mark><nl/>

</section_title> |

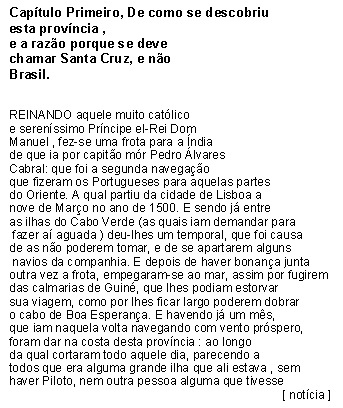

A edição é realizada sob forma de uma anotação em XML (eXtensible Markup Language) sobre a transcrição do texto. Nesta anotação, são codificados os itens originais e as interferências do editor. Cada uma dessas categorias pode ser mais tarde selecionada isoladamente do arquivo (via XSLT), atendendo portanto o objetivo de facilitar o processamento ao mesmo tempo em que se preservam as informações históricas.

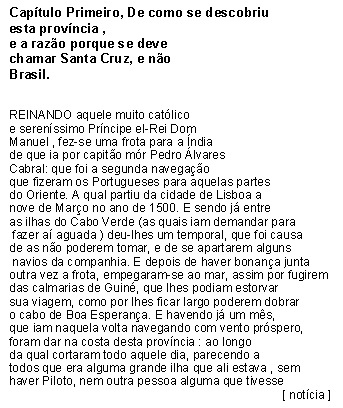

Ao lado se vê um trecho da anotação XML que gera as edições original e modernizada. Atualmente, a anotação é realizada manualmente, no processador Emacs.

Os procedimentos para a anotação das estruturas de texto estão na seção II.2 deste manual; os procedimentos para a anotação das estruturas de edição estão em III.2.

> |

|

|

A etapa posterior é a anotação morfológica (POS) automática, realizada com base numa das versões geradas via XSLT (cf. seção IV do Manual):

transcrição |

edição |

anotação POS |

| REINANDO aquelle muy catho-

lico & ſereniſsimo Principe elRey Dom

MANVEL , fezſe hũa frota pera a India

de que hia por capitam mór Pedralua-

rez Cabral |

Reinando aquele mui católico

e sereníssimo Príncipe el-Rei Dom

Manuel, fez-se uma frota para a Índia

de que ia por capitão mór Pedro Álvares

Cabral |

Reinando/VB-AN aquele/D mui/ADV católico/ADJ e/CONJ sereníssimo/ADJ-S Príncipe/NPR el-Rei/NPR Dom/NPR

Manuel/NPR ,/, fez/VB-D se/SE uma/D-UM-F frota/N para/P a/D-F Índia/NPR

de/P que/WPRO ia/VB-D por/P capitão/N mór/ADJ-R Pedro/NPR Álvares/NPR

Cabral/NPR |

|

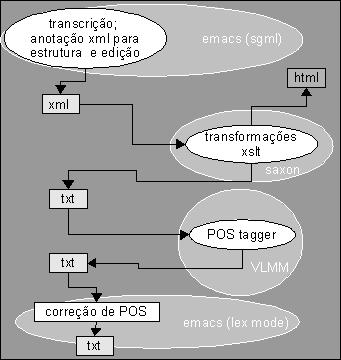

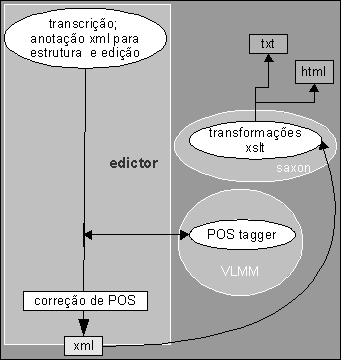

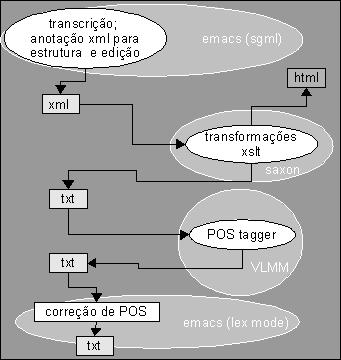

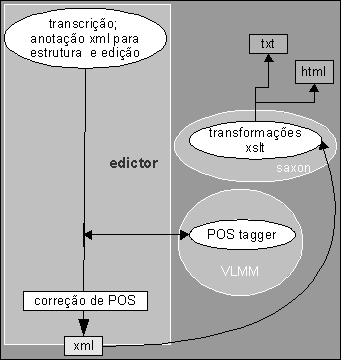

O sistema atual de anotação funciona em módulos separados, sendo cada tarefa desempenhada num ambiente de processamento diferente (cf. Fluxo de procedimentos).

Embreve, teremos à disposição uma ferramenta que permitirá trabalhar com maior segurança e em menor variedade de ambientes, o E-Dictor (Paixão de Sousa & Kepler, em curso).

|

| [completo] |

0.2 O Processamento Eletrônico de Textos

0.2.1 Conceitos Introdutórios

Esta seção apresenta uma breve explanação introdutória em torno da seguinte pergunta:

O que é o processamento eletrônico de textos,

e como ele se diferencia das demais formas de processamento de textos?

Antes, cabe diferenciar os seguintes conceitos:

Texto Manuscrito versus Texto Produzido Manualmente;

Texto Impresso versus Texto Produzido Mecanicamente;

Texto Digital/Eletrônico versus Texto Produzido Eletronicamente

Os termos Texto Manuscrito, Texto Impresso, e Texto Digital/Eletrônico podem fazer referência à forma em que se apresentam os textos; enquanto os termos Texto Produzido Manualmente, Texto Produzido Mecanicamente, e Texto Produzido Eletronicamente fazem referência especificamente à forma em que são produzidos os textos. Um texto produzido mecanicamente pode se apresentar em forma digital (por exemplo, é o caso de fac-similes digitais realizados a partir de edições impressas ou manuscritas); em contraste, um texto produzido eletronicamente pode se apresentar em forma impressa.

Neste momento trataremos especificamente dos processos envolvidos na produção dos textos.

Vamos começar listando as principais diferenças materiais entre o texto processado eletronicamente e o texto processado manualmente ou mecanicamente:

-

Suporte:

Os textos produzidos manualmente ou mecanicamente têm por suporte (em geral) o papel;

O texto produzido eletronicamente tem por suporte um equipamento eletrônico

(discos de armazenagem - discos rigidos, CDs, etc.).

-

Tecnologia:

Os textos produzidos manualmente ou mecanicamente se constróem como

um conjunto de sinais gráficos desenhados com pigmentos sobre o suporte.

O texto produzido eletronicamente se constrói como

um conjunto de pulsos de informação digital armazenados no suporte.

-

Codificação da Informação:

Os textos processados manualmente ou mecanicamente dependem do conhecimento de um sistema de codificação e decodificação de informação: um sistema de escrita.

O texto produzido eletronicamente, também.

Mas neste ponto, justamente, reside uma singularidade central do texto produzido eletronicamente: a Mediação da Codificação de Informação:

-

Mediação:

A codificação dos textos produzidos manualmente/mecanicamente é imediata:

Os sinais gravados no suporte são codificados diretamente pelo produtor, graças ao conhecimento do sistema de escrita.

A codificação do texto produzido eletronicamente é mediada:

Os sinais não são codificados no suporte diretamente pelo produtor, mas sim, passam por uma etapa intermediária, o processamento computacional.

Este processamento codifica os sinais a serem gravados no suporte (pulsos de informação) em sinais gráficos legíveis por um usuário conhecedor do sistema de escrita.

Esta necessidade de mediação determina a singularidade tecnológica da produção eletrônica de textos, em relação à produção manual ou mecânica.

Pois para processar o texto digital, dependemos de tecnologias de informação, ou seja, dependemos de programas que transformem sinais digitais em sinais gráficos legíveis.

Aqui voltamos brevemente à questão dos termos referentes à produção e à apresentação dos textos.

O problema da mediação tecnológica, de fato, é relevante no processo de codificação e no processo de de-codificação das informações – ou seja: tanto para produzir um texto em meio eletrônico como para receber ou ler um texto em meio eletrônico, dependemos dos processos computacionais.

Evidentemente, os textos produzidos manualmente ou mecanicamente podem também ser recebidos no ambiente eletrônico (como já dissemos, por meio das digitalização de fac-similes). De um modo geral, entretanto, tais textos são tipicamente produzidos com a finalidade de serem recebidos na forma de objetos físicos compostos por matéria subjetiva (em geral, o papel) e matéria aparente (em geral, a tinta). Como dissemos, as informações são codificadas, nestes casos, pela aplicação da matéria aparente sobre a matéria subjetiva – de forma manual (pelo desenho da mão, com auxílio de instrumentos como a pena ou o lápis) ou mecânica (pela aplicação de desenhos, com auxílio de instrumentos como o tipo gráfico). Na outra ponta do processo – a recepção do texto – tanto no caso de produção manual como mecânica, o processo de decodificação dos sinais gráficos codificados em suportes físicos é visual.

No prosseguimento desta exposição, faremos referência a algumas questões técnicas envolvidos nas duas pontas do processamento de textos em meio eletrônico – produção e a recepção. Passamos agora, então, a usar o termos Texto Digital para nos referirmos àquele tipo de texto não apenas produzido em meio eletrônico, como também recebido em meio eletrônico - ou seja, o texto processado eletronicamente.

0.2.2 A codificação eletrônica da informação

Para exemplificar o tipo de processo computacional envolvido nessa mediação da codificação da informação no meio eletrônico, vamos considerar por um instante a (de)codificação dos caracteres de escrita.

Quando “escrevemos” um texto por sistema manual, por exemplo, o que fazemos é desenhar com a tinta no palpel caracteres de um sistema convencional de codificação da linguagem (o alfabeto). O caractere por nós desenhado é recebido imediatamente pelo leitor, sem um instrumento mediador.

desenho A > sinal gráfico A

O texto pode também ser “escrito” por sistema mecânico, ou seja, pelo auxílio de máquinas, como por exemplo a máquina de escrever. Mas a tecnologia da máquina consiste simplesmente em “carimbar” os desenhos que nós teríamos que traçar com as mãos. Neste sentido, não há mediação tecnológica substantiva , apenas uma mediação acessória ao traçado de letras. O mesmo se aplica para outros instrumentos mecânicos de mediação da escrita, como a prensa mecânica (o que inclui as máquinas gráficas mais modernas, que entretanto seguem o princípio do “carimbo” - ou seja, impressão física – de sinais gráficos a serem decodificados visualmente).

O que acontece quanto “escrevemos” um texto no meio eletrônico?

Parece-nos, à primeira vista, estarmos realizando uma atividade análoga à escritura com uma máquina de escrever. Mas a analogia é ilusória: o teclado do computador é apenas em aparência igual ao teclado das máquinas. O teclado da máquina, como vimos, ativa mecanicamente uma série de carimbos de sinais gráficos. O teclado do computador ativa comandos matemáticos que são processados diversas vezes por programações embutidas nos computadores, antes de aparecer nas telas como sinais gráficos.

Assim, quando digitamos um caractere “A”, a tecla correspondente ativa um comando que é processado pelo computador mais ou menos assim: “inserir o sinal gráfico identificado como [A]”:

comando x (ativação pelo teclado: [ A+shift ]) > código y > sinal gráfico A

Para fazer a correspondência entre os comandos e os sinais gráficos, há uma série de listas estandardizadas, como ASCII, ISO, Unicode ; veja o exemplo abaixo, parte da lista de codificação Unicode:

Sintaxe dos Códigos Unicode: &#NNNN;

Lista de Códigos Decimais e equivalências:

unicode 0000 ~ 0255

|

|

|

|

|

|

|

|

0000 ~ 0008, 0011 ~ 0012, and 0014 ~ 0031 are not permitted. |

|

0009 HT |

0010 LF |

|

|

0013 CR |

|

|

0032 SP |

0033 ! |

0034 " |

0035 # |

0036 $ |

0037 % |

0038 & |

0039 ' |

0040 ( |

0041 ) |

0042 * |

0043 + |

0044 , |

0045 - |

0046 . |

0047 / |

0048 0 |

0049 1 |

0050 2 |

0051 3 |

0052 4 |

0053 5 |

0054 6 |

0055 7 |

0056 8 |

0057 9 |

0058 : |

0059 ; |

0060 < |

0061 = |

0062 > |

0063 ? |

0064 @ |

0065 A |

0066 B |

0067 C |

0068 D |

0069 E |

0070 F |

0071 G |

0072 H |

0073 I |

0074 J |

0075 K |

0076 L |

0077 M |

0078 N |

0079 O |

0080 P |

0081 Q |

0082 R |

0083 S |

0084 T |

0085 U |

0086 V |

0087 W |

0088 X |

0089 Y |

0090 Z |

0091 [ |

0092 \ |

0093 ] |

0094 ^ |

0095 _ |

0096 ` |

0097 a |

0098 b |

0099 c |

0100 d |

0101 e |

0102 f |

0103 g |

0104 h |

0105 i |

0106 j |

0107 k |

0108 l |

0109 m |

0110 n |

0111 o |

0112 p |

0113 q |

0114 r |

0115 s |

0116 t |

0117 u |

0118 v |

0119 w |

0120 x |

0121 y |

0122 z |

0123 { |

0124 | |

0125 } |

0126 ~ |

|

(fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTML_decimal_character_references)

A estandardização dos códigos para caracteres garante que em qualquer computador do mundo, o comando "A" resulte no sinal gráfico "A", através da mediação de um programa. Se o programa inclui a codificação unicode, por exemplo, estas são as traduções para a “escrita” dos sinais A e a:

comando x (ativação pelo teclado: A+shift ) > código A > sinal gráfico A

comando x ( ativação pelo teclado: A) > código a > sinal gráfico a

Note-se que os códigos acima correspondem aos grafemas e aos módulos dos grafemas (maiúsculas ou minúsculas), não aos tipos ou fontes.

Podemos observar melhor os efeitos da transposição dos comandos em sinais gráficos nas ocasiões em que ela não funciona corretamente.

Por exemplo, quando usamos um computador que não está programado para interpretar diacríticos e acentos, ou quando não sabemos se em determinado teclado devemos digitar [shift-~] ou [alt-~], e por fim não conseguimos obter sinais gráficos como ç, ã, é, ü ... Isso funciona bem apenas em computadores programados para lidar com tais sinais gráficos.

Outra ocasião em que podemos ver a mediação em processo é na leitura de páginas-web. Em alguns casos, os sinais gráficos para acentos, etc., aparecem “corrompidos” nas páginas (por exemplo, “corrup

o” por “corrupção”). Isso acontece por alguma incompatibilidade entre o programa usado para mediar a transposição naquele texto e o programa presente no computador de acesso, ou por um erro de codificação. Pode-se experimentar, também em qualquer navegador, mudar a opção padrão de decodificação de caracteres, para testar seus efeitos. Numa página codificada em sistema “UTF-8”, por exemplo, se mudarmos a opção de codificação para “Chinês Simplificado GB2312”, teremos o seguinte efeito:

o” por “corrupção”). Isso acontece por alguma incompatibilidade entre o programa usado para mediar a transposição naquele texto e o programa presente no computador de acesso, ou por um erro de codificação. Pode-se experimentar, também em qualquer navegador, mudar a opção padrão de decodificação de caracteres, para testar seus efeitos. Numa página codificada em sistema “UTF-8”, por exemplo, se mudarmos a opção de codificação para “Chinês Simplificado GB2312”, teremos o seguinte efeito:

Seja bem-vindo(a) à Wikipédia, uma enciclopédia livre e gratuita, feita por pessoas como você

em mais de 200 idiomas!

Seja bem-vindo(a) 脿 Wikip茅dia, uma enciclop茅dia livre e gratuita, feita por pessoas como voc锚 em mais de 200 idiomas!

Assim, o ciclo da mediação da codificação da informação, nas duas pontas do processo, funciona perfeitamente quando tanto o produtor como o receptor do texto tiverem acesso à mesma programação de codificação.

A partir do que foi exposto até este ponto, podemos definir de modo intuitivo o que é um processador de textos: é uma ferramenta que põe em funcionamento um programa que realiza a mediação entre comandos digitais e sinais humanamente legíveis.

Naturalmente, essa mediação não envolve apenas o inventário de caracteres (sinais gráficos). Envolve, também, a organização espacial e informacional do texto.

Nos processadores modernos, podemos arrumar os sinais gráficos em espaços delimitados (página), dividir o texto em blocos (parágrafos) , destacar trechos visualmente (formatos), e até ordenar as informações (estrutura de tópicos). A exemplo do que dissemos para os caracteres, cada uma dessas operações envolve um processo de codificação e decodificação complexo em diferentes etapas .

No entanto, ao fazermos uso dos programas de processamento de texto, não temos consciência destas operações. A tecnologia desenvolvida nestes programas é concebida, justamente, de modo a simular as ações que realizaríamos no papel, de modo a que a produção do texto seja confortável e facilitada, e que os programas possam ser operados intuitivamente pelos usuários.

Um bom exemplo dessa adaptação ao conforto humano é a página.

Um bom exemplo dessa adaptação ao conforto humano é a página.

A maioria dos processadores nos apresenta, na tela, o texto organizado tal qual apareceria numa página de papel. Em princípio, o conceito de “página” não faz sentido no ambiente da tela – trata-se de fato de uma unidade espacial própria do texto em papel. Esse conceito é herdado dos textos impressos ou manuscritos, e os processadores o reproduzem para nosso conforto. Ou seja, a ferramenta cria um espaço “página” para nele dispormos o texto; esse espaço é uma interface visual mediada por programações. Evidentemente, a "página" que aparece na tela não tem consistência material direta como a página de papel; é uma representação visual mediada por códigos.

As tecnologias de interface intuitiva embutidas nos processadores de texto representam um avanço técnico considerável, e que tornou a produção de textos uma tarefa muito mais fácil (ao menos, deste ponto de vista físico).

Entretanto, nos programas atualmente disponíveis, o conforto de utilização é inversamente proporcional ao controle do usuário sobre as tecnologias de processamento. Quanto mais sofisticadas forem as simulações intuitivas das manipulações computacionais embutidas nos programas, maior o grau de mediação entre o usuário e a codificação da informação.

Quando trabalhamos com o texto como objeto de pesquisa, torna-se desejável trabalhar com um menor nível de conforto, compensado por um maior nível de controle sobre a mediação tecnológica, como se trata na seção seguinte (2. Controle do Processamento Eletrônico). Vamos ver, então, como a maioria dos formatos para o processamento digital de textos podem ser classificados, quanto ao grau de mediação da codificação de informação.

0.1.3 Breve tipologia dos textos eletrônicos

Atualmente, há diferentes formatos de texto eletrônico (ou tipos de arquivos), cada um com diferentes finalidades e qualidades.

Antes de tudo, quanto à finalidade dos formatos, é interessante separá-los em dois tipos:

-

Documentos locais

são aqueles tipicamente produzidos, acessados e armazenados localmente,

em computadores pessoais;

-

Documentos remotos

são aqueles tipicamente produzidos para serem acessados e armazenados em rede - principalmente, via internet.

Procuraremos agora analisar estes dois grupos quanto a algumas qualidades que interessam centralmente ao processamento com finalidade de estudo:

-

Complexidade:

É possível codificar informações complexas neste tipo de documento?

-

Controle:

Qual o grau de controle do produtor quanto às informações que podem ser codificadas neste tipo de documento?

-

Portabilidade: As informações codificadas neste tipo de documento serão igualmente legíveis em diferentes pontos de acesso?

-

Confiabilidade:

As informações codificadas neste tipo de documento poderão ser acessadas futuramente?

Vamos iniciar com os arquivos do grupo local, que inclui os documentos produzidos pela maioria dos processadores comuns:

-

Controle: Oferecem amplo grau de controle do processamento; entretanto, isto se torna pouco relevante, pelo baixo grau de complexidade das codificações possíveis.

-

Portabilidade: São amplamente transportáveis, e independentes tanto em termos de programas como em termos de sistemas operacionais (Windows, Linux, Mac).

|

-

DOC, arquivos do software Word, da Microsoft:

-

Complexidade: Permitem codificar uma ampla gama de informações complexas, como formatações, estruturas de documento, etc.

-

Controle: Oferecem baixíssimo grau de controle do processamento, pois a programação de mediação usada neste programa é fechada, ou seja, seu código é desconhecido e só pode ser operado pelo fabricante.

-

Portabilidade: Os arquivos .doc são feitos para serem lidos seja por computadores que possuam o mesmo programa Word, seja impressos. Recentemente, outros programas (como o Open Office) passaram a oferecer a possibilidade de leitura de arquivos .doc.

-

Confiabilidade: Estão na escala mais extrema de dependência a um programa. Primeiro, pelo fato da programação ser fechada; segundo, porque o programa é proprietário. A única garantia de que este tipo de documento poderá ser lido/acessado no futuro é o compromisso do fabricante junto a seus clientes.

|

-

ODT ("open document text"), arquivos do software Open Office, da Sun Microsystems:

-

Complexidade: Permitem codificar uma ampla gama de informações complexas, como formatações, estruturas de documento, etc.

-

Controle: Oferecem maior grau de controle do processamento em relação aos documentos word, sendo sua programação aberta. Ou seja: seu código é fornecido pelo fabricante, e pode ser alterado/desenvolvido por desenvolvedores independentes.

-

Portabilidade: Assim como os arquivos .doc, os arquivos .odt só podem ser produzidos e acessados no programa apropriado. Entretanto, o programa Open Office é livre.

- Confiabilidade: Pelo fato de o programa der livre e de código aberto, há uma garantia maior de que este tipo de documento possa ser lido/acessado no futuro; pois, ainda que o fabricante pare de produzir o programa, outros desenvolvedores poderão produzir ferramentas que permitam trabalhar com os arquivos.

|

De outro lado, estão os documentos de natureza fundamentalmente remota. Este tipo de documento, por natureza, tem uma vocação de informação partilhada: são textos feitos em uma máquina para serem acessados em outra máquina (e portanto, transportáveis por natureza). Há fundamentalmente dois tipos de documentos mais utilizados para leitura em máquinas:

-

Complexidade: Permitem codificar uma ampla gama de informações complexas, como formatações, estruturas de documento, etc.

-

Controle: Os arquivos PDF são produzidos tipicamente pelo software Adobe Writer (proprietário e fechado) e lidos pelo software Adobe Reader (livre e fechado). No PDF, o texto que vemos na tela é, praticamente, uma figura, uma uma fotografia do texto. Isso é o que garante a transposição das informações codificadas nesses arquivos. Assim, para o processamento de informações lingüísticas, este formato não é adequado - a não ser que se tenha acesso ao programa de produção, o Adobe Acrobat Writer, que como dito, é proprietário.

-

Portabilidade: Como indica o próprio nome, o PDF é um formato programado para ser portátil. Ou seja, é codificado de tal maneira que as informações gráficas se transportam com absoluta integridade de um local de acesso para o outro (por exemplo, as páginas quebram nos pontos exatos; as fontes se mostram sempre iguais, etc. Trata-se portanto de um formato altamente confiável nesta perspectiva. Entretanto, para acessar os arquivos, é preciso ter acesso ao programa Reader, que é livre.

|

-

Complexidade: Permitem codificar uma ampla gama de informações complexas. Além das informações codificadas nos demais arquivos (como formatações, estruturas de documento, etc.), permitem a interação com tecnologias complexas como bases de dados, buscas, etc.

-

Controle: Oferecem grau muito amplo de controle do processamento, em especial no formato XM; mais adiante, falaremos dos diferentes formatos de hipertexto (cf. Seção 2).

-

Portabilidade: O Hipertexto é o texto eletrônico por excelência: trata-se de um formato concebido para acesso em máquinas, inteiramente independente do suporte tradicional (papel). Por isso, apresenta maior potencialidade para leitura na tela, explorando as possibilidades de relação complexa entre diferentes partes do texto (as hiper-ligações ou hiperlinks). A origem em rede significa que o hiptertexto surgiu como formato compartilhado por naturez; para acessá-los, basta o acesso a um navegador de hipertexto (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Safari, etc.; quase todos livres, alguns deles abertos) .

-

Confiabilidade: Por ser concebido para a leitura em diferentes máquinas, o texto é processado de acordo com normas estandardizadas internacionalmente. O processo de normatização da codificação de hipertextos é livre e aberto, e tem sido conduzido por um consórcio de pesquisadores associados sem fins lucrativos. Àparte o .txt, o hipertexto está na escala mais extrema de independência com relação a programas, não sendo necessário um programa específico para produzir os textos (embora seja possível utilizar um dos muitos programas proprietáriosou livres disponíveis hoje). .

|

0.3 Controle do Processamento Eletrônico

0.3.1 Motivações para o processamento controlado

A motivação central para o processamento controlado de textos é a preservação da integridade das informações codificadas nos textos.

Isso pode ser fundamental no trabalho de natureza filológica - no qual o texto é o objeto central do estudo. Ultimamente, a transcrição e edição de textos antigos tem sido realizada em meio eletrônico - ao menos, no plano do arquivamento da documentação. Neste trabalho de transcrição e edição, codificam-se as informações relevantes sobre os textos. De um modo geral, costumamos adaptar as codificações anteriormente utilizadas para o meio impresso.

Por exemplo, para indicar adição de informações ao texto original (caso dos desdobramentos de abreviaturas), é comum utilizar-se o código de itálico:

Texto original: VM > Texto editado: Vossa Mercê

Ou seja, utilizamos processos de formatação dos textos eletrônicos para codificar informações importantes.

Entretanto, tendo em vista o que vimos acima sobre a mediação tecnológica, precisamos lembrar que a formatação é uma codificação intermediária; e não há garantias, em princípio, de que a formatação aplicada a um texto em determinado processador seja legível por outros processadores, nem que seguirá sendo legível no futuro.

De fato: não há garantias de que qualquer informação incluída em um texto eletrônico seja legível no futuro. Pois, ao contrário do texto impresso, o texto digital depende de programas para ser lido. Se os programas mudarem, as informações se perdem.

No trabalho filológico, a formatação codifica informações cruciais, que não desejaríamos ver perdidas. Assim, podemos listar ao menos duas razões pontuais pelas quais o controle do processamento de textos pode ser desejável neste tipo de trabalho:

0.3.2 O Hipertexto como forma de processamento controlado

A breve tipologia esboçada na seção 1.3 listou alguns dos principais formatos de arquivos de texto eletrônico hoje disponíveis, de acordo com o grau de complexidade de informações que podem ser codificadas, o controle que se pode exercer sobre esta codificação, a portabilidade do texto produzido, e o grau de confiança que se pode ter em cada formato.

Dali se depreende que o Hipertexto é a principal opção a ser explorada, quando se pensa em conjugar complexidade, controle, portabilidade e confiabilidade.

O conteúdo da rede mundial de computadores se constrói, tipicamente, neste formato. A apresentação do texto, tal como visualizada na tela, esconde um código, que pode ser acessado pela barra de ferramentas do navegador (normalmente, no item exibir>codificação (ou: código-fonte).

O Hipertexto é tipicamente codificado na linguagem html ou HiperText Markup Language . Vamos ver como é um mesmo trecho de texto codificado em html, na versão para tela, e em em código:

Trecho visível – apresentação na tela:

As sentenças deste trecho estão inseridas em parágrafos, que são estruturas codificadas como "p". As propriedades de formatação, como negrito, itálico e sublinhado, são indicadas por diferentes códigos (respectivamente, "b", "i", e "u"). Os códigos correspondentes às estruturas são indicados por parênteses angulares, ou < >. Observe que os parênteses angulares são caracteres especiais, e no código-fonte não aparece o sinal gráfico, mas o equivalente em código iso-8859-1. Isso vale também para todos os acentos e diacríticos usados neste texto. Por exemplo, " ó" equivale a "ó".

Outras informações, como o recuo do texto, são também codificadas (neste caso, na estrutura "blockquote"). Alguns atributos, como o alinhamento do texto, são indicados na respectiva estrutura. Por exemplo, p align="justify" gera um parágrafo justificado, como este.

As estruturas são organizadas, no código, em árvores. Assim, neste trecho, as estruturas de formatação de caracteres estão contidas nos parágrafos, e os parágrafos estão contidos na estrutura de formatação "blockquote".

Trecho em código:

<p align="justify">As sentenças deste trecho estão inseridas em parágrafos, que são estruturas codificadas como "<b>p</b>". As propriedades de formatação, como <b>negrito</b>, <i>itálico</i> e <u>sublinhado</u>, são indicadas por diferentes códigos (respectivamente, "<b>strong</b>", "<b>i</b>", e "<b>u</b>"). </p>

<p align="justify">Os códigos correspondentes às estruturas são indicados por parênteses angulares, ou < >. Observe que os parênteses angulares são caracteres especiais, e no código-fonte aparece não o sinal gráfico, mas o equivalente em código iso-8859-1. Isso vale também para todos os acentos e diacríticos usados neste texto. Por exemplo, "<b>&oacute;</b>" equivale a "<b>ó</b>". </p>

<blockquote>

<p align="justify">Outras informações, como o recuo do texto, são também codificadas (neste caso, na estrutura "<b>blockquote</b>"). Alguns atributos, como o alinhamento do texto, são indicados na respectiva estrutura (por exemplo,<b>p align="justify"</b>gera um parágrafo justificado) </p>

<p align="justify"> As estruturas são organizadas, no código, em árvores. Assim, neste trecho, as estruturas de formatação de caracteres estão contidas nos parágrafos, e os parágrafos estão contidos na estrutura de formatação "<b>blockquote</b>"</p>

</blockquote>

Todo texto em formato html que circula pela internet tem mais ou menos esta estrutura de código. Embora isto possa parecer um tanto complexo, é fundamental ressaltar que esta característica de “codificação embutida” não é exclusiva do formato hipertexto – é de fato própria a todo tipo de arquivo de texto eletrônico.

De fato: se pudéssemos olhar a codificação dos documentos que produzimos nos nossos processadores locais, veríamos codificações ainda mais complexas (incluindo quebras de página; formato da página; tamanho e tipo das letras; estrutura de tópicos, etc.).

Ou seja: o hipertexto codificado em html não é mais complexo; apenas permite o acesso ao código.

Os códigos html padrão são normatizados, e constituem um conjunto fechado de etiquetas (ou rótulos, como <b>, <i>, ou <p>, exemplificados acima), que precisam ser respeitadas, para poderem ser processadas pelos navegadores (saiba mais em http://www.w3.org/MarkUp/).

Assim, o html é uma linguagem acessível, livre e bastante controlada, ideal para o processamento e formatação do hipertexto de natureza mais geral; os códigos html disponíveis são próprios para codificar estruturas de organização e formatação dos textos.

Entretanto, o html não é necessariamente a melhor opção para processamentos mais específicos, como é o caso das edições eletrônicas de natureza filológica. Pois nestes casos, além de informações gerais sobre organização e formatação, há outras informações específicas que precisamos codificar.

Podemos exemplificar a gama de informações comumente codificadas em edições filológicas com este pequeno quadro retirado de Marquilhas (1996):

Códigos de Edição

{.} sinal ilegível por cancelamento

{...} trecho ou palavra ilegível por cancelamento

[.] sinal ilegível por deterioração do material

[...] sinal ilegível por deterioração do material

[?] sinal de difícil leitura

[???] vocábulo de difícil leitura

(.) branco superior ao espaco entre palavras e inferior à largura da linha

(*) linha em branco

(&) linha escondida pela encadernação

[&] linhas escondidas pela encadernação

($) seção em branco

(-) linha cancelada

(~) trecho manchado

{texto} trecho ou palavra cancelados

|texto| trecho coberto por segunda camada gráfica

/texto/ texto escrito na entrelinha

//texto// texto escrito na margem

(texto) texto de outra caligrafia

|

Para codificar informações deste tipo, precisamos de um controle ainda maior sobre o processamento dos textos.

De fato: precisamos poder criar nossas próprias categorias de informação estruturada.

Isto é possível com a linguagem XML, ou eXtended Markup Language, como se apresenta em seguida.

0.3.3 A linguagem de anotação extendida, ou XML

A linguagem XML apresenta todas as vantagens da linguagem html; mas a isso se acrescenta sua natureza inteiramente flexível.

Na anotação dos textos do Corpus Histórico Tycho Brahe, por exemplo, além de anotarmos a categoria parágrafo<p> (como no trecho html acima), anotamos a categoria sentença (<s>); além disso, numeramos cada sentença com um código identificador, o que facilita a pesquisa posterior (exemplo: <s id="g_008_611"> é a sentença número 611 do texto g_008) .

As categorias usadas por cada anotador são inteiramente abertas, desde que se respeitem parâmetros estandardizados de estruturação - ou seja, há limitações sintáticas, mas não semânticas.

Além disso, a linguagem XML permite uma grande flexibilidade na apresentação dos documentos. Enquanto cada documento html é apresentado na tela diretamente pela interpretação do código por parte do navegador, o documento XML pode servir de base para se gerarem inúmeras versões de cada documento (por exemplo, documentos html para serem acessados via navegador, ou documentos txt para serem processados por programações computacionais especializadas).

O mais importante é que nas diferentes versões, as informações podem ser re-ordenadas, selecionadas, re-formatadas, etc., sem prejuízo da anotação de base. Isso confere à linguagem XML um nível muito elevado de controlabilidade.

Um manual completo da linguagem XML e suas correlatas (XSL, X-Q) pode ser consultado em:

http://www.w3schools.com/xml/default.asp

No sistema de edições eletrônicas que aqui apresentamos, a linguagem XML (e sua linguagem de programação associada, o XLST) é utilizada em todas as etapas do processamento de textos:

-

Transcrição dos documentos

(na aplicação de códigos de estruturas como quebras de linhas e parágrafos);

-

Edição dos documentos

(na inserção de comentários e modificações do editor, sob forma codificada e controlada);

-

Apresentação dos documentos

(na geração de diferentes versões a partir da anotação estrutural e edição de base).

A seção 4 a seguir detalha um pouco de cada etapa, procurando explicar sua relação com as etapas tradicionais de edição especializada.

0.4 Etapas do Trabalho de Edição Eletrônica

0.4.1 Procedimentos de Edição – Visão Geral

Os procedimentos básicos a serem conduzidos na edição de textos podem ser assim resumidos:

Rescensão:

Estudo, reunião e seleção do material a ser editado

Cópia:

Transcrição, ou reprodução do texto em novo suporte material;

inclui eventuais ajustes na forma e organização espacial do texto e transliteração grafemática.

Estabelecimento do Texto:

Intervenção do editor no sentido de facilitar a leitura; inclui a proposição de conjecturas sobre lições difíceis e a uniformização da forma gráfica. Inclui também a seleção de variantes, nos casos de textos com mais de um testemunho ou versão original.

Apresentação:

Organização da edição na forma final a ser lida publicamente.

As etapas de cópia e de preparação envolvem procedimentos de interpretação do texto. Nas edições especializadas, esta interpretação deve ser tornada explícita para o leitor final. A interpretação e sua explicitação podem ser realizadas de acordo com diferentes critérios, que variam, sobretudo, quanto ao grau de interferência realizado pelo editor em relação ao texto. Tradicionalmente, as edições são agrupadas de acordo com este critério de maior ou menor proximidade em relação ao texto original. A combinação dos procedimentos acima pode resultar em três tipos básicos de edição especializada:

1. Edições Conservadoras, ou Diplomáticas:

A transcrição é conservadora (mantém as variantes e arcaísmos grafemáticos, a separação vocabular, a paragrafação, as lacunas, etc.); não há procedimentos de intervenção do editor.

2. Edições Semi-interpretativas, ou Semi-Diplomáticas:

A transcrição é menos conservadora (uniformiza variantes e arcaísmos grafemáticos e separação intravocabular, intervém na paragrafação); os procedimentos de intervenção do editor incluem a proposição de conjecturas sobre lições difíceis e o desenvolvimento de abreviaturas.

3. Edições Interpretativas, ou Modernizadas:

Além dos procedimentos conduzidos nas edições semi-interpretativas, neste caso a intervenção do editor pode incluir a uniformização das grafias do original transcrito.

A diferença central entre o trabalho de edição tradicional e o trabalho de edição eletrônica é que com o processamento eletrônico, os “tipos de edição” podem ser re-definidos como “tipos de apresentação”. No sistema aqui desenvolvido, a transcrição é sempre conservadora; os procedimentos interpretativos podem ser mais ou menos intensos a depender do texto e da finalidade da edição – mas cada texto pode ser apresentado em uma versão Diplomática, Semi-Diplomática ou Interpretativa-Modernizada, separando-se na etapa da apresentação as diferentes camadas de intervenção executadas no texto, como se mostra a seguir.

0.4.2 Procedimentos da Edição Eletrônica

O processo de produção das edições eletrônicas neste sistema envolve as seguintes etapas (cf. também diagrama 1 a seguir):

A. Rescensão – Pesquisa e Catalogação

O processo se inicia pela pesquisa acerca da obra a ser editada, o que inclui um levantamento de sua história editorial e a reunião das edições disponíveis, selecionando-se, entre elas, a que se julgar mais adequada para os objetivos da edição.

As informações sobre cada texto selecionado são sistematizadas em uma ficha catalográfica onde se incluem informações sobre o texto original (autor, data, gênero, etc.); sobre a edição utilizada como fonte, caso esta não coincida com o original (editor, data, processo de estabelecimento do texto); e sobre a edição eletrônica (editor, processo de estabelecimento do texto, etapas de edição).

Estas informações são anotadas nos cabeçalhos dos documentos de base onde será realizada a edição, e podem ser acessadas posteriormente para fins de classificação e busca dos textos, por meio de uma programação gravada no servidor onde se armazenam os documentos (programação X-Query).

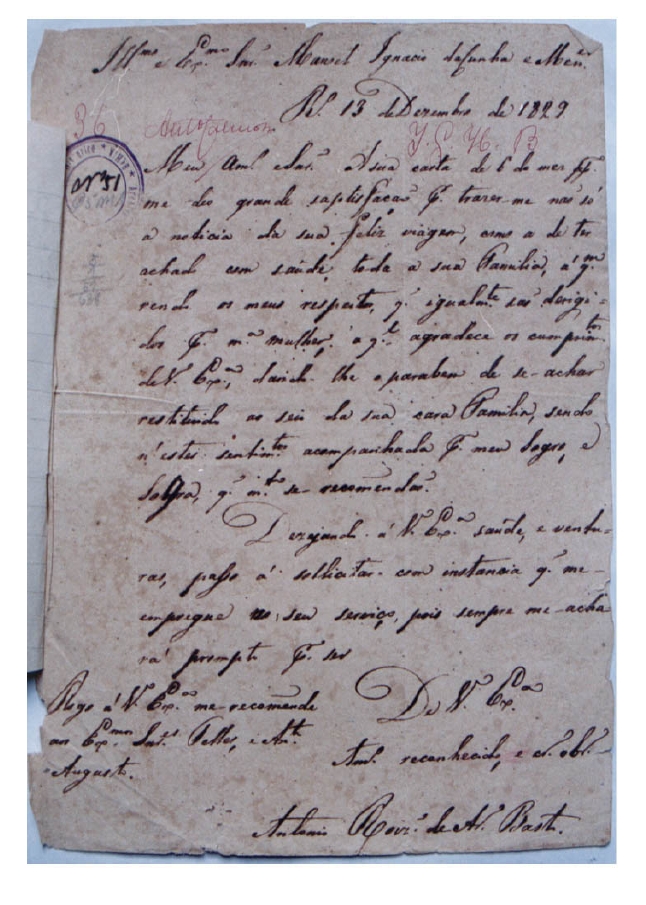

B. Cópia – Transcrição ou Transposição eletrônica

A etapa de cópia equivale a uma transposição sistematizada do suporte original para o suporte eletrônico. Ela envolve procedimentos distintos a depender da natureza do material que está sendo editado eletronicamente: textos originais, ou preparações de outros editores. Nos dois casos, chamaremos o texto a ser editado de texto-fonte:

-

Quando o texto-fonte é um texto original (impresso ou manuscrito; ascessado diretamente ou via fac-simile), esta etapa se resume na transcrição fidedigna do texto. A transcrição inclui, neste sistema, a transposição dos caracteres de escrita e a reprodução da organização do texto (via anotação XML).

-

Quando o texto-fonte é uma preparação de outro editor, esta etapa envolve a adaptação do material produzido pelo primeiro editor. Temos acesso a este material sob diferentes formas: livros impressos e documentos eletrônicos. Os livros impressos são escanerizados, e o resultado da escanerização é revisto palavra por palavra (corrigindo-se os erros do sistema de escanerização, em geral o OCR). Os documentos eletrônicos nos chegam, em geral, no formato .doc ou .rtf. Estes arquivos são transformados em documentos XML com a correta codificação de caracteres. As indicações do primeiro editor sobre a organização do texto são também adaptadas para a anotação XML.

No caso de se utilizar mais de um testemunho do texto para a edição – ou seja, na realização de edições críticas – o processo de transposição aqui desenvolvido permite que as características do texto em cada uma das edições sejam trancritas, e as interferências de cada editor sejam codificadas individualmente, de forma a que todo este material seja incluido em um único documento. Este documento crítico permite o acesso posterior a todas as camadas aplicadas subsequentemente ao texto.

C. Preparação e Estabelecimento do Texto – Edição Interpretativa

A profundidade das intervenções editoriais em um texto depende da finalidade da edição. Este sistema de edições eletrônicas foi desenvolvido fundamentalmente para preparar os textos para a análise lingüística automática. Assim se estabelecem dois objetivos:

A satisfação desses dois objetivos molda as diretrizes da preparação dos textos neste sistema de edição. Assim, depois da etapa de transcrição acima descrita, os textos passam por procedimentos de unformização ortográfica; entretanto, são tomados todos os cuidados no sentido de preservar a forma do texto original nos planos lexical, morfológico e sintático.

Nesta etapa de preparação, a diferença primordial entre o sistema eletrônico e o sistema tradicional é que nas edições eletrônicas, é possível preservar as formas originais no mesmo plano em que se acrescentam formas interpretadas pelo editor (uniformizações, conjecturas, etc.).

D. Apresentação

Nas edições eletrônicas, o sistema de apresentação da edição – ou organização da leitura pública final dos textos – difere também bastante do sistema tradicional. No sistema tradicional, a apresentação final é uma etapa consequente da transcrição e do estabelecimento do texto , ou seja, o próprio documento preparado é organizado para a leitura final.

Nas edições eletrônicas, a apresentação final é uma etapa paralela à transcrição e ao estabelecimento do texto – ou seja: as apresentações para leitura final resultam da formação de documentos paralelos ao documento-base onde se codificou a preparação. É o que chamamos de geração de versões.

Nos documentos-base, a transcrição do texto e as intervenções do editor estão codificadas ou anotadas em linguagem XML; essas anotações podem ser lidas por programações computacionais que selecionam e organizam as estruturas dos documentos-base e formam, a partir delas, os documentos de apresentação.

Como visto acima, a dupla articulação presente nos objetivos destas edições (fidedgnidade lingüística e uniformização de grafia) resulta na edição em camadas dos documentos-base. Na etapa da apresentação, estas camadas de edição podem ser separadas para o acesso do leitor final. Assim, um mesmo documento pode ser lido nas versões Edição Conservadora, Edição Semi-Interpretativa, Edição Interpretativa, etc. A geração das versões, por ser paralela, não traz nenhuma conseqüência para os documentos-base, que permanecem inalterados.

Diagrama 1

Edições Eletrônicas:

Fluxo dos Procedimentos

I. Pesquisa

e

Catalogação

|

- Pesquisa sobre a história editorial

- Reunião e seleção de edições disponíveis

- Composição das fichas catalográficas

- Descrição e classificação segundo a história editorial

- Inclusão no catálogo eletrônico via cabeçalhos de metadata (xml)

|

Textos Originais

- manuscritos

- impressos

- em papel

- digitalizados

|

Outras Edições

- semi-diplomáticas

- modernizadas

|

II. Transcrição

|

- Transcrição (xml)

- Anotação das

estruturas de texto (xml)

|

- Adaptação

do sistema original (revisão de OCR, adaptação de documentos Word) (xml)

- Adaptação das

indicações de estruturas de texto (xml)

|

III. Edição

Interpretativa

|

- Uniformização Grafemática (xml)

- Uniformização Ortográfica (xml)

|

- Adaptação

das

indicações editoriais anteriores (xml)

- Uniformização Ortográfica (xml)

|

| IV. Apresentação

| Geração de Versões (xslt):

- Edição Diplomática

- Edição Semi-Interpretativa

- Edição Interpretativa

- Edição Interpretativa para ferramentas automáticas

- Glossário de Interferências Editoriais

|

Acesso externo via Catálogo Eletrônico |

Notas da Seção

I. Catalogação

I.1 Diretrizes

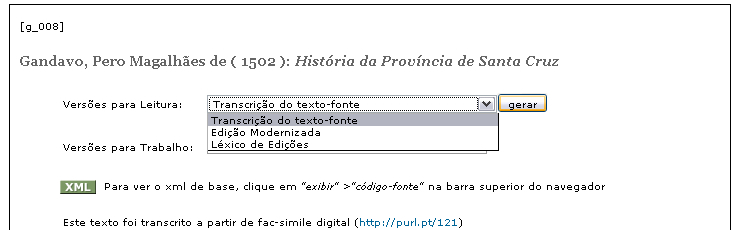

O sistema de catalogação e ordenação, buscas, e geração de documentos no Corpus é chamado de Catálogo Dinâmico.

A catalogação dos textos é realizada com base nas anotações de informações externas sobre o texto em seu cabeçalho: nome do autor, título, gênero, editores, etc. As categorias assim formadas servem a dois funcionamentos:

1. Formação de Fichas Catalográficas ou "Portais"

As metainformações listadas nos arquivos xml são a base das fichas catalográficas de cada documento, onde se informam os dados básicos sobre o texto original, sobre a edição utilizada no processamento para o corpus, e sobre o processamento realizado para o corpus.

No atual sistema, a apresentação das fichas catalográficas funciona como um portal para cada texto. Cada"portal” é na realidade o próprio arquivo XML do texto. A este arquivo foi adicionada uma ligação a uma programação que obriga o navegador a apresentar o documento XML sob esta forma de “portal”, mostrando as versões disponíveis para o texto em questão. Cada uma das opções oferecidas no portal leva à ativação da geração de diferentes versões ou formas de apresentação do texto.

2. Alimentação de um sistema de buscas por metainformações.

As metainformações servem de base para buscas com o objetivo de selecionar documentos de determinado perfil (quanto à periodização, tipo de texto, tipo de processamento, etc.). Essas buscas podem ser programadas na linguagem X-Query, que, da mesma forma como a linguagem XSLT, baseia-se na estrutura arbórea da anotação XML dos documentos. A busca em X-Query lê os cabeçalhos dos documentos listados num arquivo central (catalog.xml) cujos elementos são os endereços de cada documento XML armazenados no servidor. Com base neste arquivo, uma programação X-Query (catalog.xq) pode ler as estruturas incluidas nos cabeçalhos dos documentos previstos, e pode formar listas re-ordenadas por diferentes critérios.

Os procedimentos para esses funcionamentos estão expostos na seção I.2 abaixo:

- A seção I.2.1 abaixo mostra a estrutura do arquivo de catálogo.

- Na seção I.2.2 abaixo estão resumidos os procedimentos de estruturação dos cabeçalhos em cada documento.

- Na seção I.2.3 resumem-se os procedimentos necessários para a ativação do catálogo (de modo local ou remoto).

A seção I.3, em seguida, apresenta a organização da documentação interna necessária para administrar o Corpus.

I.2 Procedimentos

I.2.1 Arquivo Básico de Catalogação

O arquivo catalog.xml representa o catálogo básico do Corpus; é nele que as modificações no inventário geral devem ser registradas (adição de textos, retirada de textos, modificações nos nomes dos textos, etc).

O arquivo está gravado em <http://www.ime.usp.br/~tycho/cgi-bin/catalog.xml>; seu estado atual é reproduzido abaixo:

<catalog>

<corpusfile filename="a_001.xml"/>

<corpusfile filename="a_002.xml"/>

<corpusfile filename="a_003.xml"/>

<corpusfile filename="a_004.xml"/>

<corpusfile filename="a_005.xml"/>

<corpusfile filename="b_001.xml"/>

<corpusfile filename="b_002.xml"/>

<corpusfile filename="b_003.xml"/>

<corpusfile filename="b_005.xml"/>

<corpusfile filename="b_006.xml"/>

<corpusfile filename="b_007.xml"/>

<corpusfile filename="b_008.xml"/>

<corpusfile filename="c_001.xml"/>

<corpusfile filename="c_002.xml"/>

<corpusfile filename="c_003.xml"/>

<corpusfile filename="c_004.xml"/>

<corpusfile filename="c_005.xml"/>

<corpusfile filename="c_006.xml"/>

<corpusfile filename="c_007.xml"/>

<corpusfile filename="d_001.xml"/>

<corpusfile filename="e_001.xml"/>

<corpusfile filename="f_001.xml"/>

<corpusfile filename="g_001.xml"/>

<corpusfile filename="g_002.xml"/>

<corpusfile filename="g_003.xml"/>

<corpusfile filename="g_004.xml"/>

<corpusfile filename="g_005.xml"/>

<corpusfile filename="g_006.xml"/>

<corpusfile filename="g_008.xml"/>

<corpusfile filename="g_009.xml"/>

<corpusfile filename="h_001.xml"/>

<corpusfile filename="l_001.xml"/>

<corpusfile filename="l_002.xml"/>

<corpusfile filename="m_001.xml"/>

<corpusfile filename="m_002.xml"/>

<corpusfile filename="m_003.xml"/>

<corpusfile filename="m_004.xml"/>

<corpusfile filename="o_001.xml"/>

<corpusfile filename="p_001.xml"/>

<corpusfile filename="p_002.xml"/>

<corpusfile filename="s_001.xml"/>

<corpusfile filename="v_001.xml"/>

<corpusfile filename="v_002.xml"/>

<corpusfile filename="v_003.xml"/>

<corpusfile filename="v_004.xml"/>

</catalog> |

I.2.2 Anotação dos metadados

Cada documento .xml é composto de duas partes principais: <head> e <body>; <body> codifica o “corpo” do documento, incluindo o texto e todos os seus elementos; <head> codifica as informações sobre o documento, ou seja, as meta-informações, codificadas como <metadata>.

O sistema para anotação das estruturas de <metadata> em uso no Corpus está estruturado em camadas de informações (atributo “generation”), para dar conta das sucessivas etapas envolvidas nas diversas edições dos textos.

Em cada geração, há elementos <meta>, compostos de pares de nomes e valores <name>, <value>. Há uma lista fechada para os nomes; os valores podem ser abertos ou fechados.

-

Em I.2.2.1 a seguir há um quadro-resumo do esquema de anotação de cabeçalhos, seguido de uma lista dos pares <name>, <value>.

-

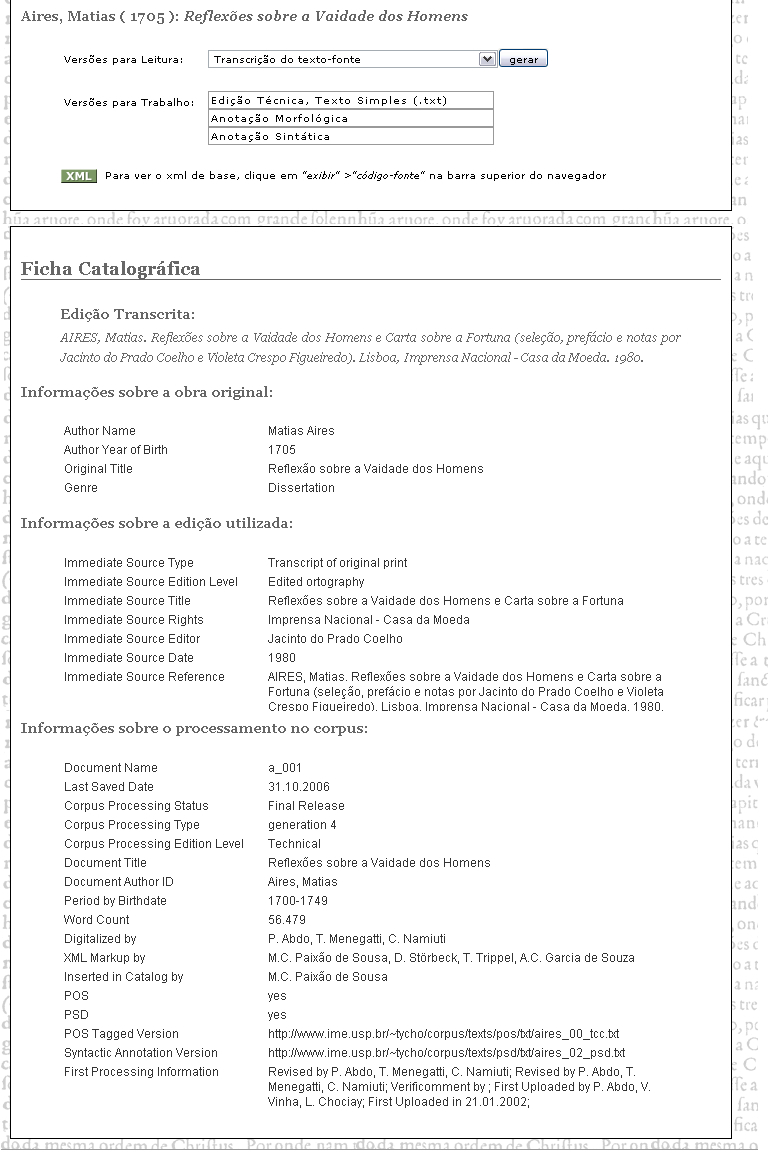

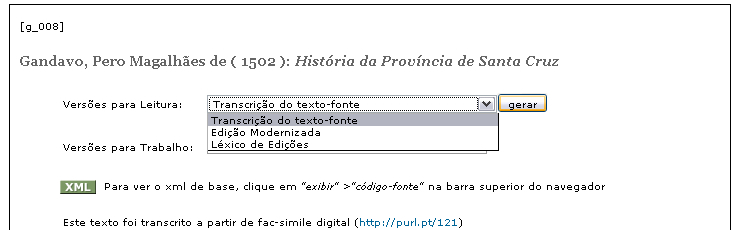

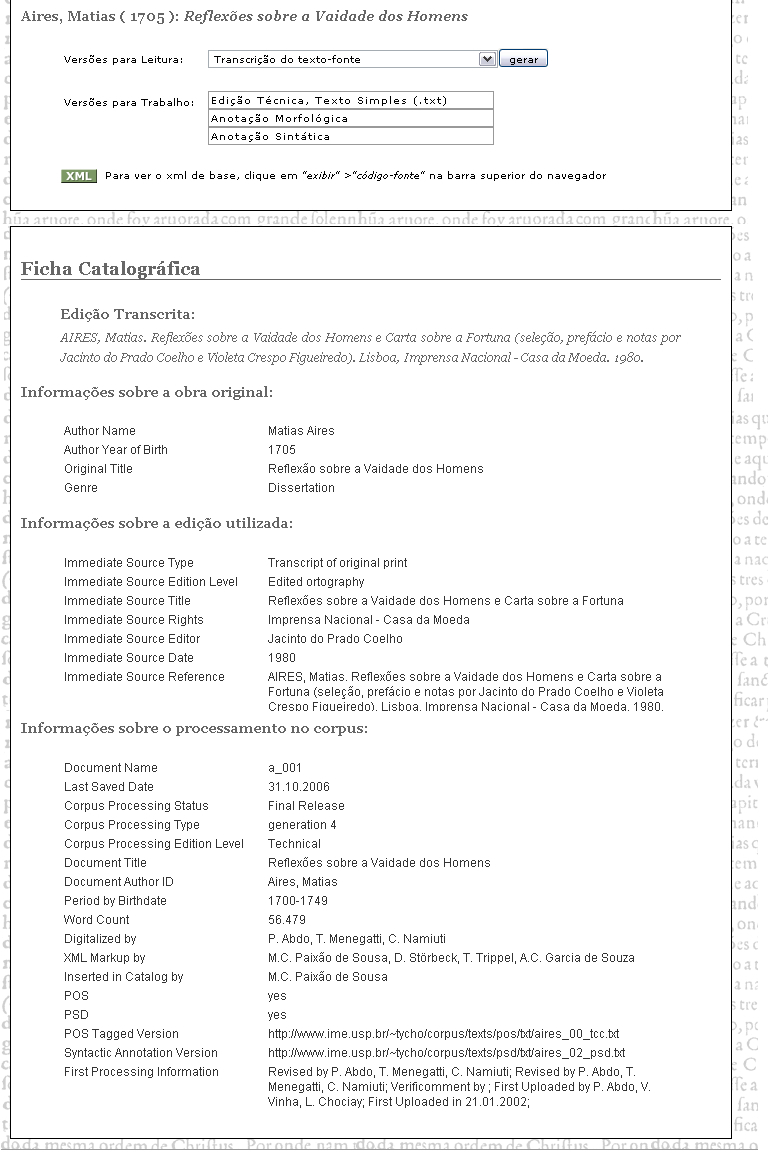

Em I.2.2.2 a seguir pode-se ver um exemplo de cabeçalho completo, para o texto “Reflexão sobre a Vaidade dos Homens” (Matias Aires), a_001.xml; e em seguida, c omo as informações do cabeçalho do texto a_001.xml formam um portal e uma ficha catalográfica.

I.2.2.1 Esquema da anotação de cabeçalhos

A. Estrutura Geral

| |

<head> |

Metadata, Geração

“Corpus Processing”

Para anotar as informações relativas ao processamento para inclusão no Corpus, e outros indicadores técnicos internamente relevantes.

|

<metadata generation="corpus_processing">

<meta> <name>Corpus Processing Type</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Corpus Processing Edition Level</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Document Name</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Document Title</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Document Author ID</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Period by Birthdate</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Word Count</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>First Processing Information</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Last Revised by</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>XML Markup by</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Last Saved Date</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Inserted in Catalog by</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>POS</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>PSD</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>POS Tagged Version</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Syntactic Annotation Version</name> <val>...</val> </meta>

</metadata> |

Metadata, Geração

“Original Text”

Para anotar as informações sobre o texto original, ordenadas em pares de nomes e valores. |

<metadata generation="original_text">

<meta> <name>Author Name</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Author Year of Birth</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Original Text Title</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Original Text Editor</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Original Text Date</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Original Text Reference</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Genre</name> <val>...</val> </meta>

</metadata> |

Metadata, Geração

“Immediate Source”

Para anotar as informações sobre a edição-fonte utilizada na transcrição

Essa camada só precisa ser utilizada quando a Fonte Imediata não é a edição original do texto. |

<metadata generation="immediate_source">

<meta> <name>Immediate Source Type</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Edition Level</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Title</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Rights</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Editor</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Date</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Reference</name> <val>...</val> </meta>

</metadata> |

Metadata, Geração

“Intermediate Source”

Para anotar as informações sobre a edição intermediária.

Essa camada só precisa ser utilizada quando houver uma edição intermediária entre a Fonte Imediata e a edição original do texto. |

<metadata generation="intermediate_source">

<meta> <name>Intermediate Source Type</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Intermediate Source Edition Level</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Intermediate Source Title</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Intermediate Source Rights</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Intermediate Source Editor</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Intermediate Source Date</name> <val>...</val> </meta>

<meta> <name>Intermediate Source Reference</name> <val>...</val> </meta>

</metadata> |

| |

<head> |

B. Guia das Nomenclaturas

Notas: (1) Todas as categorias <name> são fechadas

(2) As categorias <val> podem ser abertas ou fechadas:

as categorias <val> fechadas são precedidas por (*) na tabela abaixo;

as categorias <val> abertas podem ter formatos especificados (indicados na tabela abaixo entre parênteses)

(3) As buscas baseadas em metadados são Case-sensitive (portanto a digitação deve manter o uso de maiúsculas e minúsculas aqui indicado).

(i) Pares de <name><val> em <meta>, para <metadata generation="corpus_processing">

| <name> |

<val> |

Uso |

| Document Name |

|

Código do documento

|

| Last Saved Date |

(formato DD.MM.AAAA) |

Data da última modificação |

| Document Title |

(sem especificação) |

Título do Texto |

| Document Author ID |

(formato: Último Sobrenome, Nome - ex.

Aires, Matias) |

Nome do Autor para Catálogo |

| Word Count |

(sem especificação) |

número de palavras do texto |

| Digitalized by |

(formato: Inicial. Sobrenome, separados por vírgulas) |

Nomes dos Digitadores |

| XML Markup by |

(formato: Inicial. Sobrenome, separados por vírgulas) |

Nomes dos Anotadores |

| Inserted in Catalog by |

(formato: Inicial. Sobrenome, separados por vírgulas) |

Nomes de quem enviou o arquivo para o servidor e atualizou o arquivo corpus.xml |

| POS Tagged Version |

(sem especificação) |

URL do arquivo etiquertado, onde se aplica |

| Syntactic Annotation Version |

(sem especificação) |

URL do arquivo parseado, onde se aplica |

| First Processing Information |

(formato: Inicial. Sobrenome, separados por vírgulas) |

Nomes dos preparadores da Fase I, onde se aplica |

| Corpus Processing Status |

(*) Final Release | Revision in Progress | Modernization in Progress |

Estado de Preparação dos textos:

Final Release - prontos;

Revision in Progress - em revisão ;

Modernization in Progress - em edição

|

| Corpus Processing Type |

(*) generation 1 | generation 2 | generation 3 | generation 4 |

Tipo de processamento no corpus quanto ao número de edições anteriores:1 - digitalização de manuscritos originais;

2 - digitalização de impressos originais;

3 - digitalização de edição intermediária ;

4 -digitalização de edição de uma edição intermediária

|

| Corpus Processing Edition Level |

(*) Complete | Technical |

Tipo de processamento quanto à profundidade da edição para o Corpus:

Complete - modernização integral;

Technical - modernização parcial (textos da Fase I).

|

| Period by Birthdate |

(*) 1300-1349 | 1350-1399 | 1400-1449 | 1450-1499 | 1500-1549 | 1550-1599 | 1600-1649 | 1650-1699 | 1700-1749 | 1750-1799 | 1800-1849 | 1850-1899 |

Período de nascimento do autor

(50 anos) |

| POS |

(*) yes | no |

Texto etiquetado morfologicamente |

| PSD |

(*) yes | no |

Texto analisado sintaticamente |

(ii) Pares de <name><val> em <meta>, para <metadata generation="original_text">

| <name> |

<val> |

Uso |

| Author Name |

(formato: Nome Sobrenome) |

Nome do autor |

| Author Year of Birth |

(sem especificação) |

Ano de nascimento do autor |

| Original Text Title |

(sem especificação) |

Título original da obra |

| Original Text Editor |

(sem especificação) |

Editor original da obra |

| Original Text Date |

(sem especificação) |

Data da edição original |

| Original Text Reference |

(ABNT) |

Referência Completa da edição original |

| Genre |

(*) Letters | Narrative | Dissertation |

Theatre | diverse |

Gênero do texto |

(iii) Pares de <name><val> em <meta>, para <metadata generation="immediate_source">

| <name> |

<val> |

Uso |

| Immediate Source Type |

(*) Original manuscript | Original manuscript, fac-simile | Original print | Original print, fac-simile | Transcript of original print | Transcript of original manuscript |

Tipo de texto utilizado como Fonte Imediata, quanto ao estágio de versão |

| Immediate Source Edition Level |

(*) Preserved ortography | Edited ortography |

Profundidade da Edição utilizada como Fonte Imediata |

| Immediate Source Title |

(sem especificação) |

Título Completo da Fonte Imediata |

| Immediate Source Rights |

(sem especificação) |

Detentor dos Direitos Legais da Edição utilizada como Fonte Imediata |

| Immediate Source Editor |

(sem especificação) |

Nome do Editor da Fonte Imediata |

| Immediate Source Date |

(sem especificação) |

Data da Fonte Imediata |

| Immediate Source Reference |

(ABNT) |

Referência Completa da Fonte Imediata |

| Immediate Source URL |

(sem especificação) |

Endereço web da Fonte Imediata, se houver |

(iv) Pares de <name><val> em <meta>, para <metadata generation="intermediate_source">

| <name> |

<val> |

Uso |

| Intermediate Source Type |

(*) Transcript of transcript of original print | Transcript of transcript of original manuscript | Transcript of original print | Transcript of original manuscript |

Tipo de texto utilizado como Fonte Intermediária, quanto ao estágio de versão |

| Intermediate Source Edition Level |

(*) Preserved ortography | Edited ortography |

Profundidade da Edição utilizada como Fonte Intermediária |

| Intermediate Source Title |

(sem especificação) |

Título Completo da Fonte Intermediária |

| Intermediate Source Rights |

(sem especificação) |

Detentor dos Direitos Legais da Edição utilizada como Fonte Intermediária |

| Intermediate Source Editor |

(sem especificação) |

Nome do Editor da Fonte Intermediária |

| Intermediate Source Date |

(sem especificação) |

Data da Fonte Intermediária |

| Intermediate Source Reference |

(ABNT) |

Referência Completa da Fonte Intermediária |

I.2.2.2 Amostra: Cabeçalho e Ficha catalográfica de um texto do Corpus

cf. <http://www.ime.usp.br/~tycho/corpus/texts/xml/a_001.xml>:

A. Cabeçalho

|

<head id="a_001" >

<metadata generation="corpus_processing">

<meta> <name>Corpus Processing Type</name> <val>generation 3</val> </meta>

<meta> <name>Corpus Processing Edition Level</name> <val>Technical edition only</val> </meta>

<meta> <name>Document Name</name> <val>a_001</val> </meta>

<meta> <name>Document Title</name> <val>Reflexões sobre a Vaidade dos Homens</val> </meta>

<meta> <name>Document Author ID</name> <val>Aires, Matias</val> </meta>

<meta> <name>Period by Birthdate</name> <val>1700-1749</val> </meta>

<meta> <name>Word Count</name> <val>56.479</val> </meta>

<meta> <name>First Processing Information </name> <val>Digitalized by P. Abdo, T. Menegatti, C. Namiuti; First Revised by P. Abdo, T. Menegatti, C. Namiuti; Last Revised by P. Abdo, T. Menegatti, C. Namiuti; First Uploaded by P. Abdo, V. Vinha, L. Chociay; First Uploaded Date 21.01.2002;</val> </meta>

<meta> <name>XML Markup by</name> <val>M.C. Paixão de Sousa, D. Störbeck, T. Trippel</val> </meta>

<meta> <name>Last Saved Date</name> <val>24.02.2005</val> </meta>

<meta> <name>Inserted in Catalog by</name> <val>M.C. Paixão de Sousa</val> </meta>

<meta> <name>POS</name> <val>yes</val> </meta>

<meta> <name>PSD</name> <val>yes</val> </meta>

<meta> <name>POS Tagged Version</name> <val>http://www.ime.usp.br/~tycho/corpus/texts/pos/txt/aires_00_tcc.txt</val> </meta>

<meta> <name>Syntactic Annotation Version</name> <val>http://www.ime.usp.br/~tycho/corpus/texts/psd/txt/aires_02_psd.txt</val> </meta>

</metadata>

<metadata generation="original_text">

<meta>

<name>Author Name</name> <val>Matias Aires</val> </meta>

<meta> <name>Author Year of Birth</name> <val>1705</val> </meta>

<meta> <name>Original Title</name> <val>Reflexão sobre a Vaidade dos Homens</val> </meta>

<meta> <name>Genre</name> <val>Dissertation</val> </meta>

</metadata>

<metadata generation="immediate_source">

<meta> <name>Immediate Source Type</name> <val>generation 4 </val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Edition Level</name> <val>Edited ortography</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Title</name> <val>Reflexões sobre a Vaidade dos Homens e Carta sobre a Fortuna</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Rights</name> <val>Imprensa Nacional - Casa da Moeda</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Editor</name> <val>Jacinto do Prado Coelho</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Date</name> <val>1980</val> </meta>

<meta> <name>Immediate Source Reference</name> <val>AIRES, Matias. Reflexões sobre a Vaidade dos Homens e Carta sobre a Fortuna (seleção, prefácio e notas por Jacinto do Prado Coelho e Violeta Crespo Figueiredo). Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda. 1980.</val> </meta>

</metadata>

</head> |

B. Ficha catalográfica

A Apresentação em forma de ficha catalográfica, cf. abaixo, é obtida pela aplicação da folha catalog_files.xsl sobre os arquivos xml do corpus.

A folha está armazenada no mesmo diretório dos arquivos de textos:

<http://www.ime.usp.br/~tycho/corpus/texts/xml/catalog_files.xsl>

No servidor, todos os arquivos xml estão gravados com a instrução de serem apresentados automaticamente desta forma. Esta instrução se obtém adicionando-se a seguinte linha em seguida à declaração de xml do documento:

<?xml-stylesheet href="catalog_files_2006.xsl" type="text/xsl"?>

I.2.3 Formação do Catálogo

O Catálogo Eletrônico, ou Catálogo Dinâmico, é criado por meio de uma programação em linguagem X-Query.

A programação percorre os cabeçalhos (I.2.2) de todos os textos do Corpus (por intermédio do arquivo que indica todos os textos a serem pesquisados e seu local de armazenamento, catalog.xml, cf. I.2.1), e organiza as informações ali contidas na forma de uma página de entrada.

Assim, o Catálogo funciona, para o usuário, como portal de acesso geral ao Corpus. O usuário pode selecionar os textos diretamente por autor ou título; ou acessar listas que agrupam os textos por data, gênero, etc.

Quando se seleciona o texto que deseja visualizar, o sistema leva a um “portal” preparado para cada texto, como em B acima.

O arquivo de programação para o Catálogo é:

http://www.ime.usp.br/~tycho/cgi-bin/catalog.xq

Um manual completo da linguagem X-Q pode ser consultado em:

http://www.w3schools.com/xquery/default.asp

Fundametalmente, a programação X-Query em catalog.xq “percorre” o Corpus, selecionando e organizando as estruturas de metadata conforme programado. Por exemplo, para gerar uma lista dos documentos em ordem alfabética, a programação tem o seguinte código:

trecho do arquivo catalog.xq :

{let $corpuslocation := "../corpus/texts/xml/"

for $filename in doc(concat($corpuslocation,'catalog.xml'))/catalog/corpusfile/@filename

order by string(for $file in doc(concat($corpuslocation,$filename))

return

for $metadata in $file/document/head/generation/meta

where $metadata/name="Document Author ID"

return $metadata/val/text()) ascending

return

for $file in doc(concat($corpuslocation,$filename))

return

for $generation in $file/document/head/generation

return

for $metadata in $generation/meta

where $metadata/name="Document Author ID"

return

{

for $tb_title in $metadata/../../generation/meta

where $tb_title/name="Document Name"

return

[{$tb_title/val/text()}]

}

{

{$metadata/val/text()}

}

{

for $text_title in $metadata/../../generation/meta

where $text_title/name="Document Title"

return

{$text_title/val/text()}

}

} |

O que se traduz:

“Tomando o universo de elementos listados no arquivo ../corpus/texts/xml/catalog.xml, escolha em cada arquivo os elementos incluidos no caminho /document/head/generation/meta nos quais o elemento name tiver o texto Document Author ID”; para cada arquivo, gere uma lista ordenada contendo esse elemento Document Author ID; retorne para cada elemento assim definido e ordenado o código do documento e o seu título”.

|

Gerando uma lista como:

Catalog by author's name (in alphabetical order)

[a_001] Aires, Matias - Reflexões sobre a Vaidade dos Homens

[a_002] Almeida, Manuel Pires de - Poesia e Pintura

[a_004] Alorna, Marquesa de - Cartas, Marquesa de Alorna

[a_003] Alorna, Marquês da Fronteira e - Memórias

[a_005] Argote, Jeronimo Contador de - Regras da Língua Portuguesa

[b_001] Barros, André - Vida do apostólico padre Antonio Vieira

[b_002] Barros, João de - Gramática

[b_003] Bernardes, Manuel - Nova Floresta

[b_004] Branco, Camilo Castelo - Amor de Perdição

[b_005] Branco, Camilo Castelo - Maria Moisés

[b_006] Brandão, Antonio - Monarchia Lusitana

[b_007] Brito, Bernardo de - Da Monarquia Lusitana

[b_008] Brochado, José da Cunha - Cartas, J.C. Brochado

[c_001] Cavaleiro de Oliveira - Cartas, Cavaleiro de Oliveira

[c_003] Chagas, António das - Cartas Espirituais

[c_002] Céu, Maria do - Rellaçaõ da Vida e Morte da Serva de Deos...

[d_001] D. João III - Cartas, D. João III

[g_008] Gandavo, Pero Magalhães de - História da Província de Santa Cruz

[p_001] Pinto, Fernão Mendes - Perigrinação |

A programação de busca pode ser ativada de duas formas: local e remota, cf. abaixo.

I.2.3.1 Ativação do Catálogo – via local

-

chamar java <+espaço>

-

chamar modo -cp <+espaço>

-

indicar o software de transformação (Saxon) – incluir caminho na estrutura de diretórios;

-

digitar o comando para transformação: net.sf.saxon.Query <+espaço>

-

indicar o nome do documento de query – no caso, sempre catalog.xq (incluir o caminho), e digitar parêntese angular: >

-

indicar o nome do arquivo a ser gerado – incluir caminho onde ele será gravado, e terminação (.hml), <+enter>

-

O arquivo gerado estará disponível no diretório que foi indicado em (f).

c:\>java -cp c:\saxonb8-3\saxon8.jar net.sf.saxon.Query c:\~tycho\cgi-bin\catalog.xq > c:\~tycho\corpus\texts\xml\catalog.html

I.2.3.2 Ativação do Catálogo – via remota

O acesso remoto ao catálogo é feito pela ativação de scripts via hipertexto.

Na página de entrada do catálogo gerado conforme os procedimentos acima, o usuário tem acesso à seguinte tela:

Atualização

Este catálogo foi gerado em 23.05.07.

Clique [aqui] para atualizá-lo no servidor

(isso levará

alguns instantes) |

Ao clicar onde indicado, o usuário irá ativar o script em http://www.ime.usp.br/~tycho/cgi-bin/catalog.pl, que ativa a geração do catálogo, da mesma forma do que acontece por via local. É gerado um documento temporário, que é a interface do Catálogo Dinâmico atualizado pelo usuário.

I.3 Documentação (Catalogação Interna)

Esta seção apresenta as informações básicas sobre a arquitetura de diretórios e o sistema de identificação de arquivos do Corpus. Foram criados diretórios para os novos tipos de documentos, e os alguns diretórios existentes foram renomeados (cf. I.3.1 para a lista dos diretórios e arquivos relevantes). Além disso, para facilitar a gestão dos arquivos (em especial tendo em vista a geração de múltiplas versões), um novo sistema de nomeação foi introduzido (cf. lista em I.3.2).

Incluem-se por fim informações sobre a documentação de anotação (cf. I.3.3); estão ali reproduções da gramática de anotações (documento .dtd, cf. I.3.3.1) e do documento .xml modelo a ser usado como ponto de partida das transcrições (cf. I.3.3.2) .

I.3.1 Estruturas de Diretório

| |

|

Notas |

|

|

|

| ~tycho/ |

cgi-bin/ |

Contém:

- os arquivos de programação XSLT e XQ,

-

o documento XML que une o catálogo,

-

os scripts de acesso ao catálogo (.pl) e os softwares (saxon). |

|

| |

corpus/ | obras/

|

Contém os arquivos atualmente em transcrição (backup semanal) |

|

| |

|

style/ |

Contém as folhas de estilo CSS que organizam a aparência/formatação dos arquivos e versões geradas |

|

| |

|

docs/ |

Contém cópias das folhas de programação XSLT e XQ que organizam o sistema de apresentação e busca dos documentos xml (para melhor acesso externo) |

|

| |

|

texts/ |

orto/ |

Contém as transcrições dos textos na versão da Fase I |

|

| |

|

|

pos/ |

Contém os arquivos morfologicamente etiquetados |

|

| |

|

|

psd/ |

Contém os arquivos

sintaticamente anotados |

|

| |

|

|